« Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d’une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque. Tandis que Beth devient une auteur renommée spécialisée dans la littérature horrifique, Vera s’enlise dans une paranoïa destructrice. Seize ans plus tard, la famille est à nouveau réunie dans la maison que Vera et Pauline n’ont jamais quittée. Des évènements étranges vont alors commencer à se produire… »

Dire que j’attendais ce nouveau film de Pascal Laugier est un doux euphémisme, tant le bonhomme avait su m’embarquer dans sa psyché dérangée avec son fabuleux Martyrs. Qu’il reparte avec le Grand Prix du Festival Fantastique de Gerardmer en a rajouté une couche. Je savais en gros de quoi ça parlait, mais pas à quoi ça ressemblait, ayant pris le soin de regarder quelque bande-annonce que ce soit. Comme souvent, mon attente s’est trouvée trop haute face au produit. Non que le film soit mauvais, loin s’en faut, mais je m’attendais à plus dérangeant. Il l’est par certains aspects, ne nous méprenons pas. J’aurais aimé qu’il soit moins « convenu » parfois.

Tout est question de temporalité, dans Ghostland. On a deux temps distincts: ce qui se passe dans la maison, et la vie d’adulte de Beth. Les deux sont amenés à s’entrechoquer, à se lier, à se délier. Bien évidemment, l’un des deux n’est pas celui que l’on croit. C’est sur ce postulat que repose toute la mécanique du film. Ce qui pourrait s’avérer comme un vulgaire film d’horreur lambda dans ses 20 premières minutes se meut peu à peu en un survival « bi-temporel », où il est question d’échappatoire sur ces deux niveaux, comme dans un rêve. Oui, le procédé a déjà été utilisé, d’Inception à Suckerpunch. Ici, on lorgne plus du côté de Snyder que de Nolan. Bref, tout ça pour dire quoi, au final ? Bien ou pas bien, Ghostland ?

Bah bien, gros, bien ! Enfin, pas autant que je l’avais espéré, mais le film de Pascal Laugier se place dans la catégorie haute des sorties « horreur » dans nos multiplexes. Le film est savamment dosé en hémoglobine, moments de flippe, scènes dérangeantes… Même si tout ceci reste relativement convenu, il faut bien l’avouer. Ghostland revêt les oripeaux du film d’horreur fabriqué Outre-Atlantique, incluant le lot de prévisibilités nécessaire à toute production du genre. On y retrouve donc quelques jump-scares, des plans de maison qu’on a vu mille fois, des poupées de chiffon et j’en passe. Ce n’est pas mal filmé, loin de là, mais la mise en scène ne transcende jamais le propos.

J’ai eu le malheur de le voir en VF, oui il a été tourné en Anglais, je me garderai bien de parler de la direction d’acteurs. À part que ça commence à se voir, Mylène, la chirurgie esthétique ! Bref, tout ça pour dire quoi, au final ? Bah que je n’ai pas grand-chose à en dire, qu’avec ce grooooos recul, j’ai été assez déçu. Je m’attendais à bien plus, bien pire. Mais bon, Pascal Laugier ne refera jamais un film à la hauteur de Martyrs (merci encore pour le coup de shotgun sur Xavier Dolan, fronchemon sa fi plizir). Allez, basta, ça fait mille ans que j’aurai dû la poster, ça me gonfle, s’il y avait matière à faire une dissertation dessus, je ne dis pas. Mais là, même pas, en fait. Encore un film qui ne fait pas peur, qui ne dérange en rien. Alors que parfois on y croit, ATTENTION SPOILER !!!, comme quand les meufs se font rattraper et qu’une fois dans le camion de glaces on se dit que ça va partir en mode Texas Chainsaw Massacre. Mais même pas, pschitt !!! On touche du doigt l’idée du truc, c’est tout, mais ça ne va pas plus loin. Tout l’artifice avec les poupées, bon, ok y a de la tension dans cette scène, mais le decorum est vu, revu, et rerevu. Bon, allez, c’est bien, j’arrête de vous saouler. D’façon, ceux qui voulaient le voir l’ont vu. Quant aux autres, patientez encore un peu, il sera sur les Internets du Futur d’ici l’été.

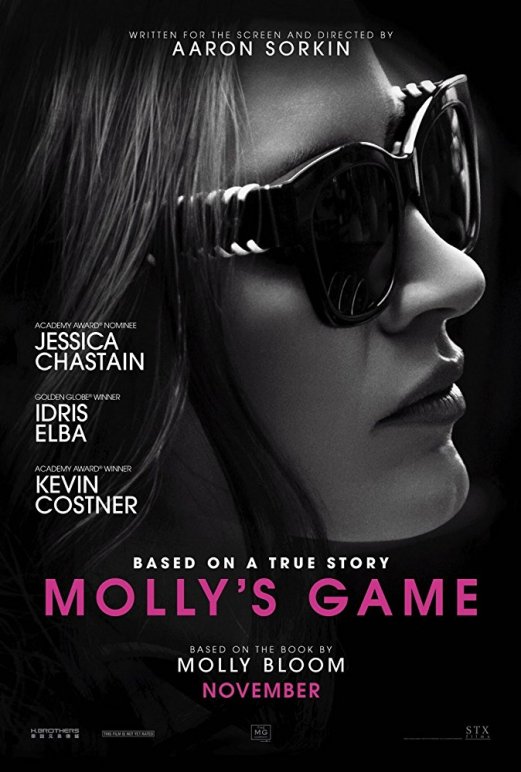

« La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est immédiat et vertigineux. Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe décidée à faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux…

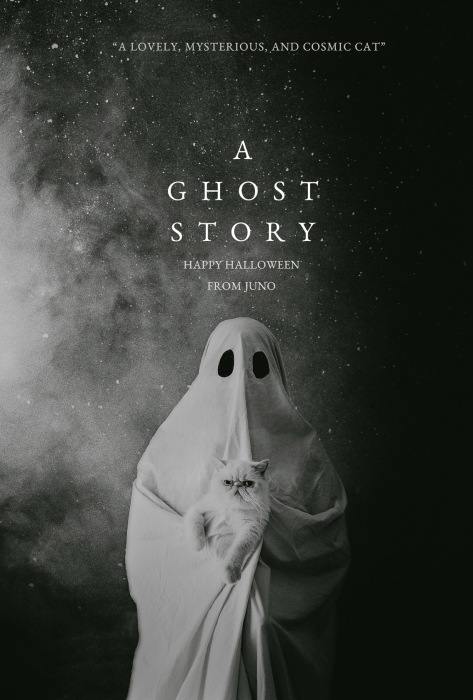

« La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est immédiat et vertigineux. Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe décidée à faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux… « Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d’un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu’ils partageaient encore récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps n’a plus d’emprise sur lui. Condamné à ne plus être que simple spectateur de la vie qui fut la sienne, avec la femme qu’il aime, et qui toutes deux lui échappent inéluctablement, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux ineffables questionnements de l’existence et à son incommensurabilité. »

« Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d’un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu’ils partageaient encore récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps n’a plus d’emprise sur lui. Condamné à ne plus être que simple spectateur de la vie qui fut la sienne, avec la femme qu’il aime, et qui toutes deux lui échappent inéluctablement, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux ineffables questionnements de l’existence et à son incommensurabilité. »